陶振武*文

一、人事

北洋军阀建军过程中,正是绿营与新军新旧交替时代,有许多派系的军队如直系和后来的西北军系以及他们的支系,都一贯拒绝录用学校出身的人充当军官。他们认为学生不仅不能冲锋陷阵,而且脑筋太活,不易统驭。直到民国十年左右,内战频繁,这种风气还未有显著改变。尤其是上述这些派系,一贯维持这个风气直到它的消亡。它们部队之间虽偶尔用少数学生出身的人,亦只是点缀门面或者参与幕后工作而已。我是1921年被邀到山西的,体会阎锡山对于学生出身的军人和其他派系有些不同。他不仅对保定军校毕业的学生广为延揽,而且还利用这些人替他培养了一批有军事知识的初级干部。例如:最初建立学兵团后来改为北方军官学校,并相继成立许多兵科教练所,如工兵教练所、辎重教练所、机炮教训所和警察教练所等,为他后来扩编部队所需的基层骨干带来了有利条件。从表面看,他对人事上好像比其他派系开明,实质上是有其很狭窄的小圈子的。兹分别叙述之。

阎锡山对其幕僚长的人选是不分畛域的,这是因为对外的需要。谁与现代当权人物有某种渊源而能利用他来作联系的人,谁就是他选用的对象,例如,段祺瑞当政时期他是衷心拥段的人,于是乎他就选择段祺瑞的门生台寿民为参谋长。当阎锡山在1926年联合奉张直吴共同打冯玉祥时,因为台主张联冯,就把台寿民看押起来。在蒋介石当政时期,他选择了与蒋有关的辜仁发和朱绶光为参谋长。据我所知,阎锡山历次所用的参谋长没有一个山西人,但无论是谁都脱不了对外和对内的关系。兹列表如下:

1. 李 敏 字勉之,日本士官学校毕业,云南人。

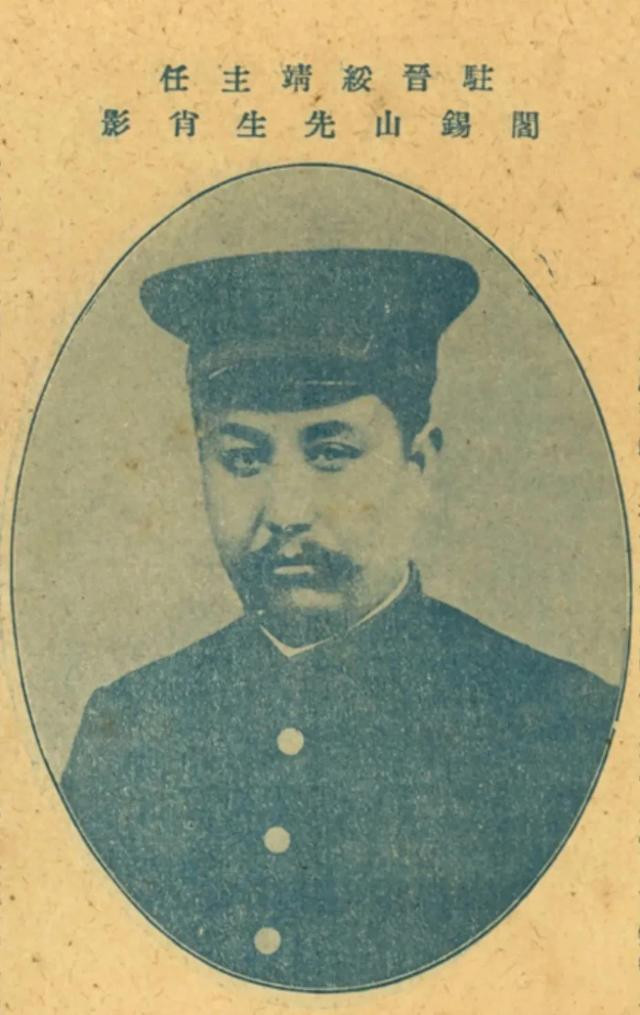

2.台寿民 字林逸,北洋陆军速成学校毕业,安徽霍邱县人。

3. 朱绶光 字兰荪,日本士官学校毕业,湖北人。

4.辜仁发字达岸,日本士官学校毕业,湖北人。

5.石荣熙字华岩,保定军官学校毕业,湖北人。

6.楚溪春 字晴波,保定军官学校和陆军大学特别班毕业,河北蠡县人。

7. 郭宗汾 字载阳,日本士官学校毕业,河北河间人。

上面已经说过,参谋长的职权侧重在对外关系。凡是有关重要军政决策的事情,参谋长当然也是其中之一,但是,起主要决定因素的除阎之外,却另有一批骨干人物,如贾景德、赵戴文、张培梅以及后来居上的杨爱源、周玳、王靖国、赵承绶、梁敦厚等。他们没有一个是省外人。参谋长不过备咨询奔走而已。

阎锡山对带兵人的选择是有一定成见的。从外表看似乎是省内省外兼收,学生行伍并用,而实际上则有着极其狭隘的地域观念。他不但对省外的人有界限,而且对本省人更有亲疏之分。山西本来就有晋北晋南之分,事实上确有拥阎反阎表现。阎是晋北五台县籍,所以他的将领绝大多数是晋北人。不仅如此,在晋北将领之中也有亲有疏。他是以五台为中心逐步向临近各县开展。因而定(襄)、崞、繁(峙)、代不如五台之亲,雁北各县以及西北各县又不如定、崞、繁、代之亲。这种情况,在保定军校毕业学生起来之后显得更加明显。至晋南籍的将领,那就犹如晨星了。例如孙楚、傅作义、李生达等后来都为阎氏所疑忌。兹将我所能回忆的师级以上将领的籍贯、姓名分别列出,加以叙述,以窥见一斑。

晋北地区的将领

张培梅(崞县)、张树帜(崞县)、傅存怀(忻县)、谢濂(繁峙)、丰玉玺(山阴)、王嗣昌(介休)、杨爱源(五台)、王靖国(五台)、赵承绶(五台)、杜春沂(五台)、温怀光(五台)、李服膺(崞县)、徐永昌(崞县)、贾学明(崞县)、周玳(代县)、冯鹏翥(代县)、杨耀芳(五寨)、荣鸿胪(浑源)等。

晋南地区的将领

傅作义(临猗)、孙楚(解县)、李生达(晋城)、杨澄源(临汾)、董其武(河津)、鲁应麟(运城)、马延守(河津)等省外的将领

杨效欧(湖北)、商震(始而保定,继而绍兴)、丰羽鹏(吉林)、孔繁霸(山东)、马开嵩(浙江)、李培基(河北)、关福安(吉林)、周原健(山东)、霍原璧(河北)、梁培璜(河南)、张荫梧(河北)、楚溪春(河北)、郭宗汾(河北)、吕汝骥(河北)、陈长捷(福建)、叶启杰(福建)、张厚安(山东)、李俊功(山东)、彭毓斌(湖北)、黄光华(安徽)、陶振武(安徽)、高鸿文(安徽)、孟宪吉(黑龙江)、方克猷(安徽)、李乐滨(山东)、李杏村(山东)、曾延毅(湖北)、孙兰蜂(山东)、吕瑞英(浙江)、杨中科(河南)、刘奲馥(河北)、陈光斗(河北)、袁庆增(河北)。

根据上列师级以上将领,从籍贯上看似乎阎锡山用人没有畛域之分,但仔细分析一下,就可看出他的狭隘性了。

这批人是从1921年至1938年以前包括阎锡山闭关自守至抗日战争时期(1921年以前和1938年以后因我不在山西,故略)的全部将领。这其中来来去去,有如走马灯一样,不是某个时期的全部人物。这是第一点。

上述人物中以保定军校出身的为最多,也正是阎所要培养的人。1926年以前,阎尚未参加内战时期,因保定学生资历尚浅,索望不孚,势必借用旧关系的人维持局面。

例如,在1926年以前,他的基干人物是商震、马开嵩、孔繁霸、张培梅、张树帜、傅存怀、谢濂等。这时保定学生官阶最高的如杨爱源、荣鸿胪只是团长阶级,而傅作义、赵承绶、王靖国、李服膺、周玳等不过是营连排长等阶级,无中心人物可言。这是第二点。

上列外省将领中除少数几个人如商震、杨效欧、张荫梧、陈长捷、楚溪春、郭宗汾等为阎直接引用以示不分畛域而且都未能与其共始终外,大都是阎的亲信从同学同乡亲友中拉拢而来的一些支系人物,他们虽然也经过阎的考验,但不过是些偏将、打手。白虎堂运筹帷幄,他们是没有资格的;冲锋陷阵,他们要站在最前列;论功行赏,他们要站在最后边。这是第三点。

外省将领和本省主要将领都有依附关系。这种关系不是建立在同学上,便是建立在利害关系上。例如,李培基、高鸿文、黄光华、李杏村等是依赖商震的关系。董其武、鲁应麟、曾延毅、袁庆增、陈长捷、孙兰峰等是依赖傅作义的关系。张荫梧、楚溪春、刘醰馥、李俊功、贾学明、郭宗汾、彭毓斌是依附李服膺的关系。孟宪吉、陶振武等是依附孙楚的关系。方克猷、吕汝骥、陈光斗等是依附徐永昌的关系。周原健、张厚安等是依附赵承绶的关系。梁培璜、吕瑞英等是依附王靖国的关系。霍原璧、李世杰等是依附李生达的关系。其中也有一些人后来与阎发生直接关系,如张荫梧、楚溪春、郭宗汾、陈长捷等,也只不过是一时的利用,谈不到什么亲密。这是第四点。

上述四点说明,阎锡山自1926年以后直到把晋绥军扩大到最高峰时,这种现象更加显著,最高决策权便落到少数几个人手中。凡是决定策略以及军队运用之权,除阎之外,只是杨爱源、周玳、王靖国、赵承绶参与,连徐永昌、孙楚、傅作义也不能参与极机密的决策。

反过来看一看阎锡山是怎样维护他最亲近的而又始终如一的五台系将领。1927年第一次“北伐”时,阎令懦弱无能的杨爱源任前敌总指挥,并以徐永昌为副总指挥,结果因指挥失当为东北军击溃,龟缩到太行山区凭险固守,阎这才改任徐永昌为总指挥。杨爱源不但未受制裁,反被任为副总指挥,实际上仍负控制全军之责。1930年阎、冯联合倒蒋之役,赵承绶率领骑兵一军参与陇海方面作战。在当年6月间,赵奉命协同郑大章迂回商丘截敌后路,因赵畏缩不进,致俘蒋任务功败垂成,冯愤懑异常,因向阎建议把赵承绶就地正法以振军威。阎不但不予理踩,反把逃将收容,照样让他当骑兵司令。1937年抗日战争中的晋南石口一役,因王靖国部作战不力,军法执行监张培梅极力主张把王枪决,阎不准许,张培梅服毒身死。王始终为阎所信任。根据以上三例,可以看出阎锡山所谓“用人唯公”完全是假面具了。

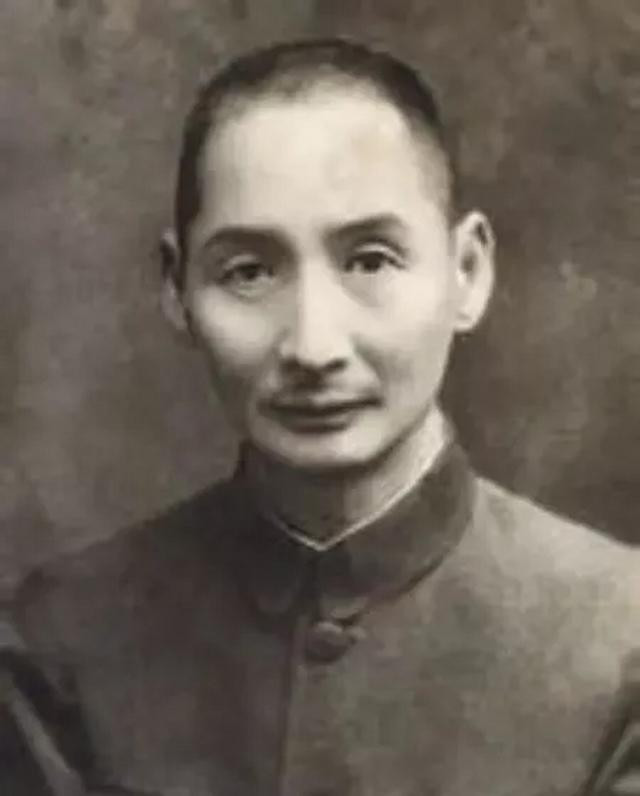

那么阎锡山又是怎样对待晋南一些将领的呢?首先谈谈孙楚与阎的关系。孙是晋南解县人,保定军校第二期毕业。孙对旧学和军事学在山西将领中是比较有基础的,并有智囊之称。他和杨爱源的关系始终搞得很好。因杨为人庸懦,无论平时战时,端赖孙为他策划,尽管阎对孙有所疑忌,但杨一直从中维系。孙对阎则唯命是从,忠心耿耿。人们都知道,徐永昌之归阎是孙以身家作担保的。1936年晋西战役,阎不满孙的战绩,竟把孙调任一个空头军长。徐为顾全孙的面子,把三十三军的番号让给了孙,后来徐任国民政府的军令部长,劝孙到中央任次长,孙辞谢未去。阎使孙负责省防工事,他日夜从事调查研究工作,根据德国吉格弗里得的精神,把太原城防搞得很坚固。可惜这个工事在抗日战争中未起任何作用,反倒在内战中起了一定的作用。1929年冬,阎、冯联合倒蒋之前,为了联络在河南的各驻军,阎令孙部和杨耀芳部开驻黄河南岸的荣泽县,并以马延守师进驻郑州。这时拥集在郑州及其附近的诸军主要有韩复榘、石友三、万选才、刘春荣和以上官云相为代表的王金钰等部。同时,衔蒋介石之命对上述诸军负奔走拉拢之贵的何成浚也在郑州。在阎锡山未到郑之前,第三集团军方面是由孙楚负主要责任的,双方终日花天酒地,极尽纵横捭阉之能事。当然以上这些军队无所谓拥蒋拥阎,他们所追逐的只是金钱和地位。尤其韩、石二人,本是冯玉祥的叛将,在阎、冯合作情况之下,他们不能无所顾忌,只要安排得法,韩、石是可以争取的,但阎锡山对孙楚却多方限制。曾记得有一次阎给孙一个电报,内容有这样的话:“知之为知之,不知为不知……”意思是责孙不要滥用职权。结果韩复榘因所欲不遂弃阎投蒋,阎到了郑州,韩竟密议扣阎献功。刘春荣是参与密议者之一,他把这一消息告知阎锡山,阎当晚即化装坐一铁闷车北返。因而把战争推迟1930年春季。即此可以知道阎对孙的不信任了。

石友三是在津浦南段反过蒋介石的人,在这次勾结中他当然不能投蒋,阎就委任石为山东省主席,却不让他组织省府,也不让他就职,只令他率部在陇海方面作战。当阎部在津浦方面失败时,石也率部渡河,堵截阎部的归路。另外刘茂恩依附山西,也为的是争夺河南地盘。阎委万选才为河南省主席后,刘也在陇海线杀万投蒋。这不过是顺便谈谈阎锡山用人疑人之例而已。在抗日战争期间,孙楚一直顶着空头集团军总司令的名义,做些不指挥作战的幕僚工作。直到第三次国内战争末期,阎锡山、杨爱源都逃出山西,他还伙同王靖国负隅太原,终至被俘。孙之于阎,可算是以德报怨了。

其次看一看阎锡山与傅作义的关系。傅作义是晋南临猗县人,保定军校第五期毕业,在“北伐”以前,阎同傅的关系总算保持得很好,尤其在孤守涿州一役,阎对傅是信任的。赶到阎占领平津之后,任傅为天津警备司令。此后傅即和蒋发生了微妙关系,这是最触犯阎氏忌讳的事。后来傅作义接受绥远主席的任命,与其说是阎的同意,毋宁说是蒋的强迫。当时的绥远,毕竟还在阎的势力范围之内,为了缩小傅的权力,阎任王靖国为绥西屯垦会办,坐镇包头,控制绥西各县的行政权限,又委赵承绶为骑兵司令,控制绥东各县的政权。身为省主席的傅作义,其权力只能行使于省城附近的几个县。抗日战争开始后,阎锡山借口兵力不足,决心放弃绥远,把傅部调回山西,平型关战役时任傅为前敌总指挥,受杨爱源的节制。平型关、忻口战役相继失败后,阎又令傅死守太原城。类似这等困难任务,阎绝不会叫他的心腹去承担。当太原沦陷退保临汾时,蒋介石突令傅率部进驻陕坝,归复绥远又触了阎氏之忌。此时,蒋顾虑傅仅以一个三十五军兵力不敷,令阎把陈长捷的六十一军交傅指挥,并允阎另成一军以补陈额,阎坚决不让陈部开拔。不仅如此,阎还把原配属三十五军的一个炮兵团限令在中途停止前进,观此足以证明阎、傅芥蒂之深了。

最后再看一看被刺身死的李生达。李生达是晋东南晋城县人氏,保定军校第五期毕业,他同样从排连长擢升到军长。1933年被指调到江西参与“第五次围剿”。经他的小同乡苗培成(苗任国民党的中央委员)拉拢和蒋介石发生了关系。当红军北上抗日后,阎锡山即令李率部返晋。他逗留在津浦线南段迟迟不进。到了1935年红军假道山西抗日时,迫于形势,蒋介石不得不令他率部返晋参加晋西的反共战役。战争结束不久,他就被他的随从卫士刺死在晋西的柳林镇。总之,阎锡山生平最烦恶他的部下对外发生关系,这种现象偏偏发生于晋南籍的将领,无怪他对矢志无他的孙楚一直不敢信任了。另外还有一位与阎同在日本毕业的温寿泉,自始至终阎对他是敬而远之,从未任过重责。

还有一位任过傅部军长的鲁应麟,也是保定军校第五期毕业、晋南籍,但他是依附傅作义的关系,从不被阎所重视的。

综观上述情况,阎锡山对于军事人员的选拔是有一定规律的,同时也是极其狭隘的。他既需要你勇于替他卖命,更需要你对他忠诚不贰。他在表面上好像是用人不分畛域,实质上是圈圈套圈圈,一层又一层地划分着。只有少数几个核心人物,不是同乡便是亲戚作为他的心腹。除此之外,他对某些不信任的人,一时加以利用,甚至推完了磨杀驴吃。如商震、傅作义便是明显的例证。我记得在庐山“受训”时,蒋介石的部下刘健群在公开演讲时曾这样说过:“阎锡山妄图称王称霸,就好像缠足的妇女,扭扭捏捏,一步也走不开……”当然,刘之讥阎并不单指军事而言,可见一丘之貉也有轩轻之分。

二、编制和装备

山西军队的编制在1924年以前即所谓保境安民时期,只有四个步兵旅,两个独立步兵团,四个炮兵营,一个骑兵团,一个工兵营,一个辎重营,一个机关枪营,总兵力不过两万多人。当 1924年阎锡山决定联合段祺瑞、张作霖打倒曹、吴,出兵石家庄阻止豫境的吴部北上时,仅仅派了两个步兵团,各配属一部炮兵,虚张声势把沙河铁桥炸毁,竟使吴部不敢北上。从此以后,阎锡山把“保境安民”的伪装撤去,从事扩军备战。1925年冬,阎锡山又反过来联合吴佩孚、张作霖打冯玉祥时,即已形成周玳回忆中所写的编制。到了1928年,阎把奉张打出山海关以后,已拥有晋、冀、察、绥和平、津两市的地盘,他便尽量收编和扩充他的势力。1929年时,他已扩充到以军为单位、大约十五万人以上的部队。因为当时军队番号时而接受中央统一编制,时而私自制定自大约十五万人以上的部队。因为当时军队番号时而接受中央统一编制,时而私自制定自己的番号,我也无法列表了。总之,阎锡山参加内战不过四五年时间,即把军队扩大到数倍之多。这个详细的编制,希望知之者加以补充。

基层单位的编制和装备也和当时各派系军队一样,没有较大的出入。有一点值得介绍的是,在1925年阎开始扩军时,曾规定营的一级作这样的编制:一个步兵营辖三个步兵连、一个重机枪连(机枪四挺)。每个步兵连的人数为144人,即每班16个人(包括中士、下士各一人),装备轻机枪一挺、冲锋机枪一挺、步枪八支(我曾当过这种营长)。通过1927年在雁北的反冯战役,证明它的战斗力很强。从精兵简政来说,确有可取之处。后来阎部不断扩编,限于制造军械的能力,这种编制不能普遍实现了。

由于阎锡山把搜刮来的金钱不断用以扩大兵工厂制造设备(后面有记述),所以部队装备在当时是比较完整的,步机枪的口径比较划一,弹药补充也比较方便,特别是炮兵包括75毫米至105毫米各种类型的山野炮竟扩充至10个团之多,平时把炮兵集中于炮兵司令管训,战时按需要配属于各军师使用,一般情况下每个步兵军可以配属一个炮兵团,以团长为炮兵指挥官。这在当时军阀中,除去东北军之外,战斗力算是比较强的。另外,手榴弹也是山西军队的一种有力武器。这种武器因为结构简单、造价低廉,能够大量生产,又因山西军惯于沟壕作战,很容易显示它的杀伤力。1930年在陇海线上兰封战役中,蒋介石的军队曾因此受到很大的损伤。此外,在山地作战时,还有重型手掷弹、手雷、滚雷等威力更大的爆炸物,1927 年阎军被东北军在平汉线击败后退缩到太行山区时,也收到显著的效果。

骑兵在多山的山西省是不甚受重视的,只有在取得归绥地盘后,才以赵承绥任骑兵司令,收编当地的骑兵,编成了两个骑兵军。在陇海线作战时,也未起什么作用。

工兵和辎重兵虽都设有司令部,但在历次作战中都未起多大作用,也就不作重点叙述了。

卫生部队在各团都有医疗设备,各营有包扎设备,在各兵站沿线设有伤病医院,对于伤病员的运送则依靠民夫。

三、训练和作战

前面已经说过,阎锡山因为自己是日本士官学校出身,他选用干部是以学生出身为主。这一点与东北军稍有相似之处,而与直系和西北系则相反,因此阎在练兵方面把重点寄托在干部身上,不像冯玉祥官兵一齐抓。为检验部队,阎设立了一个陆军整理处,该处专门管理部队训练、编制、教育,修编各种典、范、令以及考察、点名、发饷等事。

阎于华北在未参与军阀混战时,把精神完全寄托在消极防守上,所以他无论在部队教训、兵器制造以及战斗演习等方面,多偏重于静止的战斗方式,缺乏机动的训练。后来,他的政策变了,部队也扩大了,可是在省外几次战役中始终保持着这种风气,于是有“山西军队长于守而拙于攻”的讽刺,事实也确是这样。现举阎的一些练兵特点:

1.精神训练

阎根据曾参的“吾日二省吾身”的说法,提倡官兵不断进行“自省”,在省内外遍设“自省堂”。每个步兵团或独立营的驻地均建有自省堂,作为每周一次“自省”之用。其内容无非是使各地最高级的首长选用一些激励人心的“古圣先贤”的事迹或语录,使各级官兵都知道“亲其亲,长其长”,“吃谁要向谁”等等。在部队扩编后,这种封建统治的办法也就随之消逝了。

2. 技术训练

阎最注重射击训练和劈刺术的训练。我还记得他有这类的标语;“士兵能以30粒子弹打一个月的仗是会打仗的士兵;军官能教会士兵以30粒子弹打一个月的仗是会教兵的军官。”又有“一弹中一的”的号召。他常说,我宁愿拿更多的子弹让你们平时去打靶,不愿拿一粒子弹在作战时去浪费。别看阎氏爱算小账,可他对射击奖金是不吝惜的。从连到团,各级优良射手只要能经常保持在六环以上,都可领到射击奖金。一个战斗兵如果成绩优良,在各级竞赛中年可得奖金二三百元之多。如此相习成风,山西军队为了打内战,在射击上是有一定成绩的。

另外,阎也十分重视劈刺术。他把过去受过劈刺术教育几个成绩较优的人,如孟宪吉(黑龙江人)、陶振武(安徽人)、高文焕(河北人),不惜重金高位从省外聘请来,担任全省劈刺教官,并让他们轮番到各部队训练初级干部。他还不惜重金到南方各省采办竹子和皮革制造护具。在部队未扩编前竟能使每连经常保持护具在25付,这在当时也是很少有的事。这样一来,山西部队对防击战术是有一定成绩的。但是,部队扩编后,这种技术也就废止了。

3. 战斗训练

上面曾经说过,阎锡山的战术思想是建立在消极防击方面的,如此相习成风,后来在战略上该采取攻势的时候,如反蒋战役,无论在津浦还是陇海方面均不免蹈过去的覆辙,贻误许多有利的战机,终致失败。兹举阎亲自主持战斗的一例说明之:

1924年左右,阎经常指定一部分部队集合许多高级将领到野外作战斗示范演习。

他规定在散兵濠沟内的守兵,对进攻的敌人在200公尺以外不准射击。令守兵装好一排子弹(空包),限定从200公尺敌人前进时,发射第一粒子弹。估计敌人每30至50公尺跃进一次,可以有三次的跃进。每次敌人跃进时,守兵就发射一粒子弹。当残敌进入手榴弹投掷范围内时,守兵作一次手榴弹的投掷。这样一米,剩下的敌人也就无几了。

然后再令守兵以最后一粒子弹(定名沟口弹)把残敌消灭干净。并令各部队一律采取这种方式反复训练,这就演成了一种形式主义。有一次商震对阎说,督军这样的杀敌办法,确有致胜的价值,但是,军队作战不能局限于一种方式,凡关运动战应具备的一切条件,都应当锻炼。阎立刻沉下脸来说,是谁不让你们锻炼的?商也就沉默不言了。下面的各级带兵官,谁还敢不迎合阎的意旨?于是官兵在无形中养成一种静止不动的被动作战方式,相习成风,自然缺乏攻击精神。

例如,1927年阎军和东北军作战于保定、定县之间,横跨平汉铁道两侧,两军竟相延伸战线进行拉锯式的战斗,把第二线的兵力全部使尽。结果东北军以戢翼翘一个军从右翼迂回过来,整个战线崩溃,阎几乎被擒。所幸有太行天险足以凭守,否则连老巢也保不住了。这次战役是阎亲自坐镇东长寿而由杨爱源担任前敌总指挥的。这说明阎锡山既无将兵之能,又无知人善任之才。

此外,阎在作战时,往往于千里之外干涉前方指挥官的权限。例如,平型关战役由于阎受某部队长的越级要求,把总指挥杨爱源所确定的攻击时间推迟了一天,失却了作战机宜,竟造成不可收拾的局面。在遇到需要亲莅指挥的时候,倘若敌方有压力,他就会不顾一切先行逃跑。例如1930年反蒋战役中,他是津浦方面的总司令。总司令部原设在禹城。蒋介石侦知后派飞机狂炸禹城,他就逃回石家庄。攻下济南后,傅作义、张荫梧两个总指挥发生了东进南进的分歧,因为没有最高决策人,他们就各干各的,蒋军乘踪袭取了济南,使本来持观望态度的东北军乘机开进关内,造成土崩瓦解的局面。

上述数例,都是在作战的成败关键时,由于阎锡山贪生怕死,独断专行,而告失败的。

在北洋军阀混战中,他比起直、奉和西北军等派系确有逊色,但在当时的混乱局面中,他善于投机取巧,凌驾于他人之上。

四、官兵待遇和带兵官的弊端

山西军队官兵的平时待遇,也和当时各派系军队一样采取雇佣制。在官兵经济生活方面有很大差距,士兵之间从副兵到上士分为五级。最低级的副兵月饷是六元三角,最高级的上士月饷是15元,差距不到两倍半。军官之间包括准尉在内分为十级,最低级的准尉月薪是24元,最高级的中将(当时除阎锡山之外还没有上将)月薪是500元。

他们的差距大约是21倍,若是以副兵收入和中将作比,差距约为80倍。这种情况在旧军队中是普遍的,但不择手段向上爬的思想是每个人所具有的。常听人言:“将相本无种,男儿当自强。”当时许多军阀头子不都是草莽出身吗?所以在这种不平等形势之下,只能相安一时。其军官之间有主官与非主官之分、兵种之分。同一阶级的军官如果不是带兵者,则贫富就更加悬殊。例如一个步兵连长除去正薪之外,平时有公杂旅费可以揩油,战时有谍报费可以捏报或者掳获品可以隐瞒,另外还可以吃空额、喝兵血。这在一个同阶级的参谋或者副官等就难和他比了。至于特种兵科的带兵官,其弊窦之多又远为步兵科的带兵官所望尘莫及。旧军队中有句俗语:“金辎重,银炮兵,骑兵油水也不轻。”这说明这些兵科的带兵官除去和步兵一样舞弊外,还有不能说话的马匹、火炮、车辆和装具等,每月都有一定的经费。例如马匹除去克扣马粮外,马粪可以出卖,马掌可以捏报。火炮则有一定的炮油经费,车辆则有修理补充等等,还可以吞蚀和虚报,弊端之多,不胜枚举。山西的辎重兵因为战时征用民间车骤,所以很少编制。炮兵在山西是比较强大的。在阎锡山最盛时期,编有十个炮兵团,统由炮兵司令官集中管训。骑兵在占有归绥后,曾编成两个军,也置于骑兵司令官统一管训之下。根据上述情况,这两位司令官是山西军官中最雄于资财的人。我们只要查一查他们过去在太原的住宅和晋祠的别墅,就可以概括其余了。当然,山西各级将领发了横财的人并不限于这两位司令官,仅述其较特出者而已。

五、补给

1.平时补给

平时补给是对士兵的给予,除去月饷外,有被服、军帽、皮带、军鞋、帐篷和炊具等。这一切在山西均设有专厂,原料也勉强能自给。在部队未扩编之前,不仅在数量上能勉强维持,而且在质量上也较耐穿耐用。类如棉、皮大衣以及皮靴、皮鞋等,在一定时期内也有发给,迨部队扩大后,作战频时,冬夏服装既不能按时发给,质量也不耐久。士兵往往拆冬改夏,鞋子更不够用。其他如雨衣大衣则视执勤需要,偶然在连队中发给几身。如果是长期作战,衣不蔽体的现象也常有。

平时士兵伙食照例是由饷内开支。特务长(后改军需上士)和伙夫负经理炊事之责。主食以玉米和小米为主,每月只能吃白面四至五次,副食以蔬菜为主,肉食除节日外每月不过一两次而已。有时为了节省主食,也有使士兵多吃肉食的,那就看经理人是否善于调配了。在当时物价比较稳定的情况下,每个士兵每月伙食费大约在两元五角上下。

2. 战时补给

在作战时,从动员那天起,士兵伙食即由公家无偿给与。按照山西规章,在动员前即设立兵站总监部,负责筹划一切作战物资的补充,视需要筹设若干补给线并成立分监部。1926年以前,山西首任兵站总监是黄国梁。这时候山西部队尚未扩编,兵站业务比较单纯,黄虽爱钱,但还能替部队办一点好事。他仿照日本办法,在给养方面准备很多肉类和菜类罐头。在保存、运输和使用上都有很大的便利。在主食方面,他也制成许多盐饼干按定量做成包件,战斗紧张时,可以免去部队饥饿或因吃饭问题误了戎机。此外,他对弹药补充、交通工具的调度也很重视,为当时军阀混战中其他派系所不及。黄是陕西籍人,与阎又是日本同期同学,同时在经济和人事方面常常与阎发生龃龉。1927年以后,阎将其撤换、以周玳接充。从此部队越扩越大,无论在物资调配方面还是交通运输方面,都是求过于供,较之以前大有逊色。

六、抚恤

抚恤工作是对军队官兵作战起鼓舞作用的一种极为重要的措施。在过去军阀混战时代,士兵全是募集而来,军官也多为行伍出身。他们为了个人生活来自四方,抱着“成则为王败则为寇”的想法,大都无家可归,甚至连姓名也是假造的,对于抚恤也漠然视之。在山西军制中也曾订有抚恤条例。对作战伤亡的官兵有一次抚恤金、常年抚恤金等等都规定得若有其事。最初部队不多,战役不大,官兵的伤亡只要有家氏可考者,曾照章办理过。后来战争频繁,部队扩大,作战时间拖长,伤亡数字增大,抚恤工作无暇及此。1928年北伐时期,我当独立团长,在河北省完县康关战役中相持至六个昼夜,官兵伤亡几至半数。在1930年的中原大战中,我指挥的三个步兵团、一个炮兵营,经过半年多的激战,官兵伤亡何止千人。阎锡山逃跑到大连,把库存的几十万现金分散给少数亲信,数以千计的伤亡官兵有谁来管?抚恤条例成了骗人的具文。